“101 storie pregne di amore, passione, disperazione, disagio, rabbia, discriminazione, violenza, morte, ma anche riscatto”, scrive Mary Pellegrino, brillante fotografa e blogger, nella postfazione di Di Lacrime E Di Sangue di Nicola Chinellato. E le sue parole echeggiano mentre si percorre il viaggio all’interno delle canzoni, magnificamente tratteggiato dall’appassionata penna dell’autore: si vive un diluvio di emozioni approfondendo i brani dei Cure, di Patti Smith, Antony & The Johnsons, Bronski Beat, Bruce Springsteen, Tom Robinson, Melissa Etheridge, CSN&Y, Peter Gabriel & Kate Bush e tanti altri. Ma se ogni composizione ha la propria storia, ciò che colpisce è l’universalità del racconto di Chinellato, che riesce a collegare con maestria e passione le varie tracce in 14 capitoli per creare un mondo parallelo, una specie di grande romanzo rock and roll. Nicola Chinellato – co-fondatore del magazine on line Loudd e autore del blog Come Un Killer Sotto Il Sole – attraverso 101 avventure ci parla dell’esistenza, quella vera, non qualcosa di preordinato o in stand-by, “in fieri”, ma della vita vissuta ardentemente, costellata da colpi di fortuna, dissidi e tragedie, una vita che comunque e quantunque si dica è unica, e vale la pena vivere.

Non esiste opportunità migliore che chiedere direttamente a colui che ha costruito le trame di questo meraviglioso libro – intriso di tristezza, stupore, malinconia e un barlume di speranza – quali siano le motivazioni da cui è nata l’opera. E per cogliere pienamente l’occasione si è studiato qualcosa di particolare: l’approfondimento di alcune canzoni scelte da Alessandro Vailati e Alberto Rezzi, che verranno analizzate insieme a Nicola Chinellato. Non mancheranno, ovviamente, anche domande legate alla filosofia del blog e la partecipazione di un’ospite speciale.

Spesso in MusicPhilò si è parlato di Clapton, le cui vicissitudini hanno ispirato alcuni libri di Alberto. Tu hai scelto, per Di Lacrime E Di Sangue, “Tears in Heaven”: in questa struggente canzone Eric porta con sé il bagaglio della sofferenza, il peso della perdita, trauma che non l’ha vinto bensì gli ha cambiato la prospettiva. Quando e perché hai deciso di inserirla?

Ricordo che, da ragazzo, la morte del piccolo Conor mi colpì profondamente, per l’ingiustizia e l’assurdità di quello sventurato evento, per la dinamica da brividi, che innesca sensi di colpa insanabili, ma anche per il pensiero che la sofferenza, il dramma e il lutto, colpiscono tutti, indistintamente, anche sei ti chiami Eric Clapton, e sei una rockstar famosa. L’arte, però, può riuscire a sublimare anche il patimento più invasivo, non ti salva dal tormento, ma lo rende accettabile. Immagino quanta fatica abbia fatto Clapton a portare a termine la canzone, a trasformare in parole e note l’indicibile. Ha dato forma al dolore, l’ha plasmato, e l’ha trasformato in una vittoria della vita sulla morte, perché ha reso eterno il ricordo e ha cristallizzato in quattro minuti e mezzo il proprio amore, rendendolo universale.

“Tears in Heaven” rappresenta il dolore nella sua accezione più ampia. Sopravvivere alla morte di un figlio è la cosa più contro natura che possa esistere. Rinascere con umanità dopo una tragedia, riscoprire il senso di una professione, di una vocazione, partendo anche dalle proprie ferite è il messaggio che traspare. Trovo bellissimo il concetto che esprimi nel tuo approfondimento: «La musica, però, può far miracoli, non cura lo strazio, certo, ma può rielaborarlo, cristallizzando per sempre quella perdita in parole e note, trasfigurandola in arte, che produce un effetto catartico e consolatorio». Riassumendo il potere della musica in tre parole si potrebbe parlare di Soccorso, Salvezza e Speranza?

Assolutamente sì, queste tre parole rappresentano alla perfezione il significato di molte delle 101 canzoni raccontate nel libro. Possono essere un soccorso per chi le ascolta, la salvezza per chi le compone, e una speranza nel senso più ampio possibile per tutti. È chiaro, poi, che la musica assolve anche ad altre funzioni, che toccano temi meno intimi, più universali. E così, è evidente che alcuni dei brani inseriti nella raccolta possiedano anche una forte, se non esclusiva, rilevanza sociale e politica. È indubbio, infatti, che il rock, soprattutto nei decenni scorsi, sia stato anche un modo per schierarsi, per fare politica, per incidere sulle coscienze. Una canzone può veicolare un messaggio, una posizione, può convincere, illuminare le menti, far conoscere la storia esattamente come un libro. Forse, addirittura meglio, perché possiede un linguaggio più comprensibile, immediato. Questo aspetto relativo alla conoscenza e alla militanza, questo impegno politico, oggi, nell’epoca della massificazione, si è decisamente sbiadito, o se esiste, le giovani generazioni lo colgono molto meno. Se si guarda indietro, però, si comprende quanto la musica abbia avuto il potere di spostare montagne, di alimentare la consapevolezza di molte generazioni. Di cambiare la società, anche. Basti pensare ai Beatles o a Elvis Presley, per fare gli esempi più lampanti, o alla novelle vague del suono americano, quello della San Francisco della seconda metà degli anni ’60 o, in tempi più recenti, al Live Aid o al Red Wedge, il collettivo nato in Inghilterra a metà anni ’80, come reazione alle politiche vessatorie della Thatcher.

Sembrerebbe che le tue 101 canzoni arrivino ad offrire in modo latente una filosofia di vita, un insegnamento che può aiutare a superare, o quantomeno arginare, il dolore, e a indignarsi con più consapevolezza per le ingiustizie…

Esatto. Come affermato poc’anzi, queste canzoni parlano di dolore, di sofferenza e di malinconia, ma non solo. Molte possiedono anche un respiro più ampio, gettano uno sguardo sul mondo che ci circonda, lo analizzano, e condividono una visione. Molte sono canzoni politiche, che spingono verso l’indignazione e la compassione, sono gridi di rabbia, di rivolta, ma veicolano anche messaggi di pace, d’integrazione, di solidarietà. In tal senso, Di Lacrime e Di Sangue non è solo un libro di struggimenti interiori, ma spinge anche a farsi delle domande, ad approfondire, a ripensare alle proprie posizioni. La funzione della musica, e più generale, dell’arte, è anche questa.

Durante l’analisi di “There Is a Light That Never Goes Out” degli Smiths risulta molto profonda la riflessione in cui “universalizzi” la condizione di disagio e solitudine sofferta da Morrissey collegandola agli ascoltatori del gruppo: «Quei giovani, cioè, che rifiutando le logiche consumistiche e la standardizzazione dei sentimenti, coltivano la propria rabbia e le proprie frustrazioni nel buio di una cameretta, ove l’unica luce è rappresentata, oltre che dall’amore, dalla musica e dai libri». Eravamo nel 1986. Può, adesso, un ragazzo trovare ancora la forza per superare i brutti momenti e l’isolamento grazie alla musica e ai libri?

Domanda complessissima. Per dire qualcosa di serio, sempre ammesso che ne sia capace, ci vorrebbero pagine e pagine. Diciamo che sì, è possibile, ma temo che si tratti di casi isolati. Questa è l’epoca in cui i supporti, cd, vinili, cassette, ma anche libri, giornali, dvd, stanno iniziando lentamente a scomparire. Nel giro di un paio di decenni, il mondo come lo abbiamo sempre conosciuto svanirà. Nell’intimità della cameretta di un ragazzo, questi oggetti, veicolo di bellezza, non entrano più. Il deficit d’attenzione ingenerato dai social sta facendo danni irreversibili: i giovani non leggono, perché non riescono più a concentrarsi per oltre tre righe, e tanto meno scrivono, perché la frenesia dei nostri giorni ha reso prescindibile il linguaggio scritto e perché ormai comunicano con altri mezzi, che possono essere i video o i vocali. I film li guardano su Netflix o Prime, la musica attraverso quello strumento sciagurato che è Spotify. È triste constatarlo, ma spesso questi giovani, magari anche dotati di un’intelligenza brillante, sono involucri vuoti, mancano di profondità, di conoscenze, di consapevolezza. Perché non conoscono più la bellezza, o la identificano con il mero dato esteriore, perché non conoscono più la lentezza, in questo mondo che ti impone standard elevatissimi di velocità, perché non conoscono più l’unicità, a causa di una società che spinge la reiterazione all’eccesso, e non hanno più memoria e fantasia, perché l’hic et nunc di diecimila selfie o foto tutte uguali appiattisce i ricordi e impedisce la rielaborazione degli stessi, e quindi il riesame della propria vita, del proprio passato. Si stanno creando masse informi del pensiero unico, con sommo gaudio di chi ci può controllare meglio, generazioni di giovani senza speranze e prospettive, umiliati dalla vacuità, offesi nella loro sbiadita unicità, giovani che non sono più in grado di ribellarsi perché non hanno più i mezzi per farlo. Gli stanno portando via tutto, il futuro e la bellezza. Col risultato che l’inevitabile sofferenza delle loro esistenze di piccolo cabotaggio non riesce più a essere rielaborata, producendo depressione, violenza, anaffettività, rassegnazione. Il disagio giovanile è sempre esistito, per carità, ma mi sembra che noi riuscissimo a incanalare quella rabbia e quel dolore verso qualcosa o qualcuno, e a mitigarla attraverso le nostre passioni. Oggi, vedo giovani, e ne conosco parecchi, che brancolano inconsapevoli in un buio etico e intellettuale che fa paura. Forse, sono troppo pessimista, ma non penso di andare tanto lontano dalla realtà dei fatti.

«Amo i perdenti, gli sfigati, i solitari, le anime belle che hanno troppo pudore per raccontarsi al mondo, quelli che non hanno lezioni da impartire o trofei da esibire, che preferiscono abbiano ragione gli altri, che stanno in disparte, in silenzio, ad aspettare sogni che non si avvereranno mai…». Sono parole tue, stupende e dense di significato, per chi lo vuole cogliere. Penso possano calzare perfettamente per “There Is a Light That Never Goes Out” e la filosofia di “Di Lacrime E Di Sangue”, non trovi?

Il grande poeta argentino Jorge Luis Borges sosteneva che nessuna vittoria potrà mai possedere la dignità di una sconfitta. Una frase, questa, che dovrebbe essere ripetuta come un mantra nelle scuole, e sulla quale bisognerebbe ogni tanto fermarsi a riflettere. Questa è la società dei vincitori, degli status sociali, della bellezza come valore, della performance a tutti i costi, del profitto come unica legge, dei tuttologi senza competenza, dei venditori di fumo, dei polemisti un tot al chilo, degli alternativi da sushi bar. Come diceva Claudio Panatta, in quella illuminante sequenza del film La Profezia dell’Armadillo: “Pensate solamente al risultato, pensate solamente a portare a casa il risultato. Avete perso il senso del gioco.” Ecco, oggi ti insegnano solo a vincere, a migliorare le tue prestazioni. E se non ci riesci, sei fuori. Da tutto. Non c’è più spazio per chi perde, per gli ultimi, per coloro che non hanno i mezzi, per chi si tiene lontano dalle folli logiche di una società che è solo mercato, per chi possiede ancora il senso del gioco, il senso per la bellezza. Oggi, essere rivoluzionari consiste soprattutto nell’essere in grado di abbracciare la sconfitta e sedersi dalla parte degli ultimi, di rinnegare le logiche di chi insegue solo il primato a tutti i costi. Bisogna ritrovare il pudore, il coraggio di defilarsi, di non prevaricare, di non sgomitare, di non vendersi. Occorre silenzio, basso profilo, distanza. I perdenti, i solitari, coloro che preferiscano abbiano ragione gli altri (altra citazione da Borges) sono gli ultimi dei romantici. Non può esistere un mondo senza romanticismo, bisogna difenderli a tutti costi.

La ricchezza di ogni genere di informazioni inerenti la nascita della canzone proposta è un’altra pregevole caratteristica delle tue analisi. Sempre in “There Is a Light That Never Goes Out” ripercorri anche la fase creativa della melodia, e si evince la decisione da parte del chitarrista Johnny Marr di “sfidare” i critici musicali – per vedere se davvero se ne intendono – inserendo all’inizio una linea armonica tratta dalla cover dei Rolling Stones di un pezzo di Marvin Gaye, “Hitch Hike”, a sua volta ripreso dai Velvet Underground per scrivere “There She Goes Again”. Si potrà mai colmare lo “scollamento” tra musicisti e giornalisti? Se le recensioni venissero fatte solo da musicisti che valutano altri musicisti non si rischierebbe di perdere le emozioni e i punti di vista non tecnici che sempre hanno attratto gli ascoltatori?

Può un musicista recensire un altro musicista, in virtù del fatto che saper suonare è l’unico metro di giudizio per comprendere la musica? Se è questo che intendi, certo che può. A patto che sappia scrivere in un italiano corretto, che sappia raccontare emozioni, che possieda un suo stile, che colga la profondità di un’opera a prescindere dal gesto tecnico. Che sappia comprendere la bellezza, soprattutto, quando se la trova d’innanzi. Non voglio difendere una categoria, della quale, tra l’altro, io sono il più modesto dei rappresentanti, e penso che la musica, bella o brutta che sia, anche senza giornalisti resterebbe comunque a disposizione di chi vuole ascoltarla. Ci si dimentica, però, che la musica è anche letteratura, è suggestione, e raccontarla, anche attraverso le proprie emozioni, può aiutare gli altri non solo a conoscerla, ma anche a comprenderla meglio. Se scrivere di musica ha un senso, è solo quello di condividere la bellezza, senza preconcetti, con cuore aperto e onestà intellettuale. Per farlo, però, bisogna studiare e bisogna ascoltare, che sono due attività che sostanziano le conoscenze tecniche di chi scrive. E bisogna saper scrivere, attività che richiede grande esercizio e un discreto bagaglio culturale. Se il recensore possiede queste caratteristiche, allora la scrittura può mettersi davvero al servizio della musica, e rendere un grande servigio a tutti coloro che ancora sono interessati ad approfondire.

C’è come un filo rosso che pare collegare alcuni brani da te scelti, laddove la tristezza assume i tratti della malinconia e della più fonda inquietudine. In alcuni artisti, anche a causa della tossicodipendenza, questa sfocia nel suicidio o nell’autodistruzione: come non pensare a Cobain e Staley e a brani come Heart-shaped Box e Down in a Hole? In altri casi la malinconia diventa vero e proprio archetipo compositivo e artistico, come nel caso dei Radiohead… L’ultimo decennio del “secolo breve” ci ha lasciato, tra le altre cose, anche questo marchio indelebile nella storia del rock…

La domanda è estremamente stimolante, ma non di semplice lettura. Se si pensa agli anni ’90, un decennio comunque denso di movimenti musicali (il grunge, il nu metal, il brit pop, il crossover, ecc.) il mood malinconico sembra trovare una dimensione più ampia, non solo di sostanza, ma anche di forma (non hai citato i Radiohead a caso). Mi viene da pensare che ogni decennio è stato in qualche modo segnato da massimi sistemi che hanno suggerito modi diversi di approcciarsi alla musica. Tralasciando gli anni ’50, in cui il rock’n’roll vede i natali, il decennio successivo è stato quello di un’esuberante sperimentazione ed inventiva, i ’70 sono stati esasperati dall’egocentrismo espressivo, per cui forma e tecnica hanno spesso anche rappresentato la sostanza artistica (concetti, poi, rasi al suolo dalla violenza del punk), e, quindi, gli eighties, in cui la musica si piega alle velleità di un edonismo disperato e abbraccia tecnologia e suoni sintetici, che in qualche modo la rendono più artificiosa e artefatta. Era quasi inevitabile che nel decennio successivo ci fosse un’inversione di tendenza, che i musicisti tornassero a guardare dentro loro stessi, a cercare altre forme espressive che fossero in qualche modo più dimesse e colloquiali, che rimettessero al centro l’uomo e il suo tormento di fronte al rapido cambiamento dei tempi, alla dittatura della tecnologia, al futuro sempre più incerto. Basta pensare al sound di Seattle, la cui forma è una sorta di dandysmo al contrario, e la sostanza è fatta di disperazione e dolore, di un tessuto musicale grezzo e liso, di chitarre scomposte e dal suono slabbrato.

Entrando più a fondo nel mondo degli Alice in Chains, fai riferimento al noto Unplugged del 1996 e all’interpretazione di Staley, che «canta divinamente, con quella voce tossica e potente, che sa scuoterti le ossa fin dentro al midollo. La sua versione di Down In A Hole, segnata da quell’attimo di smarrimento nel finale, è semplicemente da brividi. Una sorta di canto del cigno, un testamento artistico, la definitiva presa di coscienza che la propria vita sta volgendo al termine. Il lascito emotivo di una delle voci più intense e disperate di sempre, il saluto al mondo di un ragazzo che non ha saputo vivere un solo giorno della propria esistenza, e ora vive, amato da tutti, nell’eternità delle sue canzoni». Esistono diversi esempi nel tuo libro di questo nesso, che si fa destino beffardo, tra l’incapacità di vivere e la radicale capacità di esprimerla, di questa tragica fusione di arte e vita… Quali sono quelli che ti hanno segnato di più?

Avrò una visione forse troppo manichea e semplicistica, ma ho sempre pensato che la grande arte nasca dal dolore. Inevitabilmente. Il libro racconta di alcune di queste figure, di uomini fragili ed eccelsi musicisti, di anime alla deriva capaci di condensare i propri tormenti interiori in arte sublime. Layne Staley è senz’altro uno dei musicisti a cui mi sono sentito più vicino fin dal primo giorno che ascoltai gli Alice In Chains. Quella voce, quell’intensità, quella disperazione, le ho sempre sentite mie. Se mi chiedi di indicarti altri musicisti che mi hanno segnato più di altri, direi Elliott Smith, uno degli sconfitti di cui si parlava poc’anzi, e, cito anche Adrian Borland, lo sfortunato leader dei Sound, una delle band più ingiustamente sottovalutate della storia del rock.

A proposito di Radiohead e dello storico album Ok Computer, scrivi che «Thom Yorke rende universale il proprio tormento interiore, la propria inettitudine creep, la dolorosa estraneità al mondo del suo animo fragile e malato». La grande abilità di artisti di questo calibro sta tutta nel saper esprimere senza reticenze parte dell’abisso che ci abita e con cui tutti siamo chiamati a fare i conti. Un contatto con il dolore che forse, proprio per sua natura, non può essere protratto troppo a lungo. Pensi sia anche per questo che dopo determinati vertici artistici sia così difficile trovare nuove e autentiche vie espressive?

Se parliamo dei Radiohead, bisogna dire che dopo Ok Computer, che considero il disco simbolo degli anni ’90 insieme a Grace di Jeff Buckley, la band è riuscita a ripetersi con dischi che hanno trovato strade espressive musicalmente diverse, pur mantenendo costante un certo mood malinconico di fondo. In generale, però, hai perfettamente ragione: una formula ripetuta in eterno finisce per svilire l’efficacia artistica, e quindi, o sei geniale, e sai rinnovarti ogni volta all’interno di angusti confini (mi viene da pensare agli Spain di Josh Haden), oppure cambi strada, con il rischio, sempre in agguato, di non trovare più la stessa intensità espressiva. Penso a Bruce Springsteen, ad esempio, che dopo il cupo Darkness On The Edge Of Town, vira immediatamente verso il rock’n’roll più antemico di The River, o ai Cure, che passano dal presbiteriano Pornography alla “leggerezza” pop di The Top.

Si potrebbero indicare ancora molte canzoni di grande ispirazione in questo senso: una su tutte Home dei Depeche Mode, di cui piangiamo – a proposito di lacrime – la recente scomparsa di Andrew Fletcher. Se dovessi immaginare di disporre di una piccola ma significativa tavolozza pittorica delle sfumature della malinconia, a quali canzoni tra le 101 del libro faresti immediatamente riferimento?

Rapido e indolore, si fa per dire, ecco le tre canzoni che suggerirei a tutti, per vivere un intenso sprofondo emotivo: Let’s Go Out Tonight dei Blue Nile, Twenty One degli Apartments e Hurt di Johnny Cash. Se dopo questa tripletta non avete il groppo in gola è solo perché siete dei marziani.

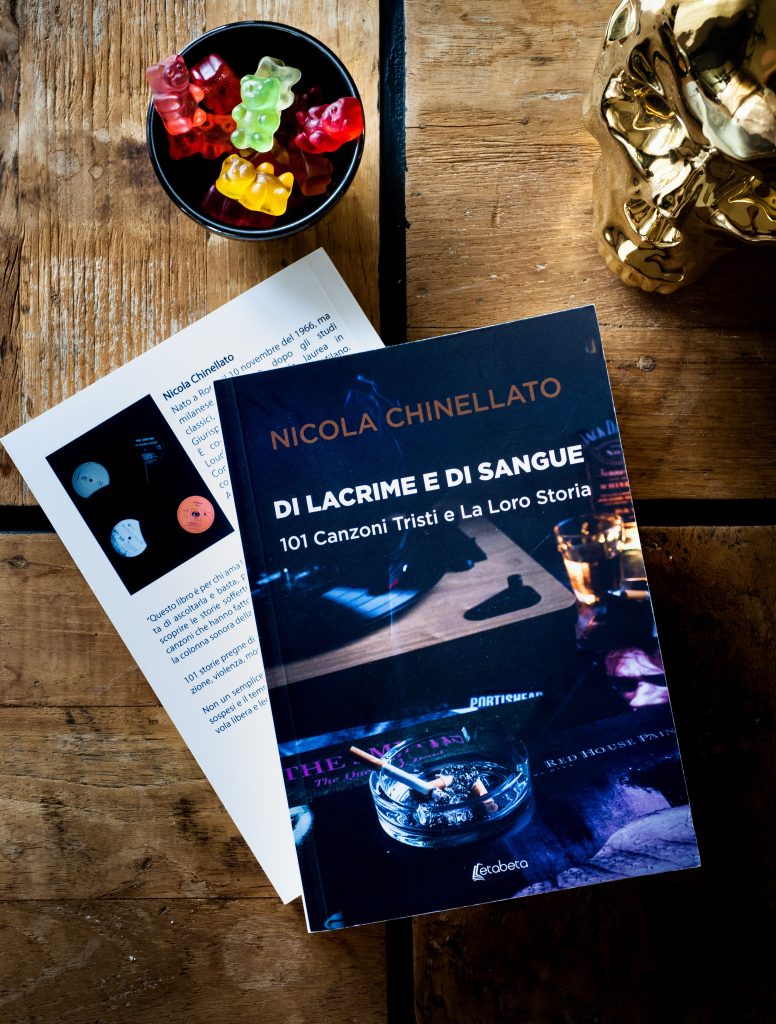

Un bel libro senza una degna copertina è un peccato mortale. Mary Pellegrino, fotografa e blogger di rinomata fama, ha creato un’immagine intensa, unica e distintiva. E ora giunge qui a darti manforte per raccontare i retroscena. A voi la parola!

Nicola: Il libro senza quella foto in copertina avrebbe perso valore. Mary, anche se non ci conosciamo personalmente, ha colto immediatamente l’essenza dei miei racconti e ha capito chi sono, certi miei tormenti e le mie malinconie seriali. Per quanto mi riguarda, è uno scatto iconico, perfetto per simboleggiare il contenuto del libro, incredibilmente artistico per la misura con cui ha saputo gestire il colore e i chiaroscuri.

Mary: Il senso di una fotografia dovrebbe essere quello di riuscire a “raccontare” qualcosa attraverso un’immagine, senza l’ausilio di parole. Quello della fotografia, in effetti, altro non è che un linguaggio muto. Ed è proprio in questo che risiede la sua potenza, perché una foto può toccare in tanti modi diversi chi guarda, andando a stimolare un caleidoscopio di stati d’animo ed emozioni. Grazie a una foto si può sorridere, si può piangere, si può provare dolore, ci si può sentire offesi, si può viaggiare con la fantasia o desiderare ardentemente qualcosa… Molto sta, ovviamente, nelle intenzioni del fotografo e nella sua capacità di riuscire a stabilire un contatto profondo con lo spettatore. Ecco perché sono fermamente convinta che la fotografia, intesa come arte, vada ben oltre la tecnica. Saper padroneggiare la macchina fotografica è fondamentale, ma è l’intuizione a fare la differenza. La scintilla. La capacità (e anche la fortuna) di riuscire a cogliere e cristallizzare nel tempo un singolo attimo, quello “giusto”, rendendolo eterno. Un singolo attimo capace di “parlare” a tutti, o quasi. Perché se ci pensate, tutti i giorni vengono scattati milioni di foto, siamo sommersi dalle foto, ma quante di queste, se mostrate a un pubblico ampio, risulterebbero particolarmente significative? Probabilmente, pochissime. Scattare una foto, se lo si fa per “mestiere”, è allo stesso tempo la cosa più facile e più difficile del mondo. In questo caso particolare, dovevo riuscire a scattare una foto che potesse raccontare e “riassumere” il mood di ben 101 canzoni. Leggere il libro di Nicola è stato il punto di partenza imprescindibile per fare mie tutte quelle storie e tutti quegli stati d’animo, ma non solo, perché ciò che desideravo non era semplicemente “riassumere” visivamente il contenuto del libro. Io volevo dare un “volto” all’autore, alla sua anima e alle sue “abitudini”. Ho cercato di immaginarlo immerso nel suo mondo e nell’ascolto di tutte quelle canzoni che da sempre danno un senso alla sua vita e lo accompagnano, come “un’innamorata fedele”, tenendolo per mano. E così è nato lo scatto che Nicola ha scelto per la copertina del suo splendido libro. Per me, quello scatto doveva rappresentare una fusione tra le 101 canzoni-storie e Nicola stesso. Spero di essere riuscita a trasmettere questo messaggio.

La retrocopertina e le bellissime parole presenti nella postfazione sono un invito alla lettura di un libro scritto con un approccio diverso, capace ancora di commuovere ed emozionare, di entrare nel profondo del cuore delle persone. Un altro importante messaggio presente quindi è proprio quello di non dimenticare quanta bellezza, nonostante tutto, sia presente nel mondo. Vi ci ritrovate in questa interpretazione?

Nicola: Assolutamente sì. Questo è un mondo alla deriva, piagato da guerre, pandemie, disastri climatici e tensioni sociali; eppure, la bellezza è ovunque, basta cercarla, scoprirla e condividerla. Il problema, semmai, è un altro: ci sono sempre meno persone che lo fanno. I curiosi, i coraggiosi, gli esploratori, tutti coloro che si mettono al servizio degli altri per rendere l’esistenza migliore. È questa umanità che si sta estinguendo, non la bellezza, che è tutta intorno a noi, a portata di mano.

Mary: Le parole presenti nella postfazione mi sono affiorate di getto. Le ho scritte in una manciata di minuti, e sono la sintesi di tutto ciò che ho provato leggendo il libro di Nicola, che è un vero concentrato di bellezza. Come afferma il principe Miškin nell’Idiota di Dostoevskij: “La bellezza salverà il mondo” e io sono totalmente d’accordo con questa affermazione. Perché la bellezza è ovunque, anche nei dettagli più piccoli e apparentemente insignificanti, basta saperla cogliere. È l’antidoto contro le infinite brutture di questo mondo impazzito. Nutrimento indispensabile e ossigeno per tutti coloro che sono capaci di vivere in armonia con il contesto e vedere e sentire in modo speciale, andando oltre l’apparenza delle cose. Anche nel dolore più profondo si nasconde la vera bellezza, anzi, spesso è proprio il dolore a generarla. La sofferenza può essere un carburante potentissimo per la creatività. La bellezza, però, non è solo una questione legata all’estetica o all’arte in tutte le sue forme, ma, per come la vedo io, è uno stile di vita. È un approccio alla vita. È fare del bene, è essere accoglienti e rispettosi, non solo verso gli altri, ma anche nei confronti di questo povero pianeta che ci ospita. La bellezza è un sorriso, una parola gentile, la capacità di ascoltare e di esprimere la propria opinione senza aggredire o denigrare il proprio interlocutore. La bellezza sta nell’unicità, nelle “imperfezioni” e nella capacità di riuscire a tenere il cuore sempre acceso, nonostante tutto.

One thought on “Di lacrime e di sangue: la storia di 101 canzoni “tristi” – Intervista a Nicola Chinellato”

Comments are closed.